Neurologie

La neurologie est une spécialité médicale qui se concentre sur le fonctionnement et les maladies du système nerveux, comprenant à la fois le système nerveux central (cerveau et moelle épinière) et le système nerveux périphérique (nerfs crâniens et nerfs des membres). Elle traite une large gamme de pathologies, allant des troubles cognitifs et du sommeil aux maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson.

La maladie d’Alzheimer

La maladie d’Alzheimer est une maladie neurodégénérative qui se caractérise par une atteinte progressive et irréversible du cerveau. La perte des cellules nerveuses est lente, mais inévitable et aboutit progressivement à une perte d’autonomie. Près de 10 millions de nouveaux cas dans le…

La maladie de Parkinson

Chaque jour, la maladie de Parkinson altère la motricité, l’équilibre et même les fonctions cognitives de milliers de patients, rendant chaque geste du quotidien plus difficile. Face à cette dégénérescence progressive du système nerveux, la recherche s’attache à mieux comprendre les…

Rééducation neurologique

Lorsqu’une atteinte du système nerveux survient (un accident vasculaire cérébral, un traumatisme crânien, une infection cérébrale, une maladie comme la sclérose en plaques ou encore la maladie de Parkinson), les capacités motrices, cognitives ou sensorielles des patients peuvent être…

Maladies neurodégénératives

Les maladies neurodégénératives bouleversent la vie des personnes atteintes et de leurs proches. Progressives et souvent insidieuses, elles altèrent le bon fonctionnement du système nerveux central, compromettant de ce fait la mémoire, la motricité et d’autres fonctions du corps. Si leur…

Qu’est-ce que la neurologie ?

La neurologie se compose des deux systèmes nerveux qui composent le corps humain : le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Ces deux systèmes nerveux distincts sont tout aussi important l’un que l’autre et agissent en symbiose dans le fonctionnement du corps.

Le système nerveux central

Le système nerveux central (SNC) est composé de l’encéphale (cerveau, cervelet et tronc cérébral) et de la moelle épinière. Il constitue le centre intégrateur principal du système nerveux et orchestre l’ensemble des fonctions cognitives, sensorielles, motrices et homéostatiques (régulation de la température ou des cycles veille-sommeil). Anatomiquement, il est composé de matière grise, où se situent les corps cellulaires neuronaux et les synapses, et de matière blanche, les « fibres » des neurones (appelées axones), recouvertes d’une couche isolante appelée myéline, qui permet aux messages nerveux de voyager très rapidement. Le SNC est protégé par une enveloppe osseuse (boîte crânienne et colonne vertébrale), par les méninges (dure-mère, arachnoïde, pie-mère) et par le liquide céphalo-rachidien qui agit comme un coussin protecteur et aide aussi à éliminer les déchets.

Le système nerveux périphérique

Le système nerveux périphérique (SNP) regroupe les structures nerveuses situées à l’extérieur du SNC. Il comprend les nerfs périphériques, les ganglions nerveux et les terminaisons nerveuses. Il permet la transmission des informations entre le SNC et le reste de l’organisme (organes, muscles, peau). Le SNP est lui-même divisé en deux : le système nerveux somatique, qui contrôle les mouvements volontaires et la réception (vue, ouïe, toucher…) et le système nerveux autonome ou végétatif qui régule les fonctions involontaires et automatiques comme la digestion, la respiration ou le rythme cardiaque.

Les maladies neurologiques

Importance des maladies neurodégénératives

Au sein des maladies neurologiques, les maladies neurodégénératives sont caractérisées par la dégénérescence progressive et irréversible des neurones. Elles entraînent la perte de la structure et de la fonction des neurones, souvent associée à l’accumulation de protéines anormales, l’inflammation et le dysfonctionnement mitochondrial, les mitochondries jouant un rôle dans la production d’énergie de la cellule mais également dans la gestion des déchets et la régulation de la mort cellulaire programmée (apoptose).

On retrouve, par exemple, en tant que maladie neurodégénérative, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot), la maladie de Huntington, la démence à corps de Lewy et la dégénérescence fronto-temporale.

Alzheimer et Parkinson

En France, le vieillissement de la population et l’absence de traitement à ce jour ont pour conséquence une augmentation régulière des maladies neurodégénératives : 1,3 millions de personnes seraient atteintes de maladies neurodégénératives, en comptant Alzheimer et les maladies apparentées (enquête 2024 BVA-Sight/Fondation Recherche Alzheimer) avec 225 000 nouveaux cas par an. La maladie de Parkinson, elle, touchait 272 500 personnes en 2015 (santé.gouv.fr) avec 25 000 nouveaux cas par an et 17% de patients de moins de 50 ans.

Enjeux de santé publique liés aux maladies neurodégénératives

Les maladies neurodégénératives sont au cœur des questions de santé publique en raison de leur impact sur l’autonomie des patients et sur leur qualité de vie et celle de leurs proches. Elles soulèvent des questions d’ordre psychologique et social. Elles génèrent également des coûts économiques élevés pour les systèmes de santé liés aux soins médicaux, à l’accompagnement social et à l’aide aux aidants. Des maladies neurodégénératives comme la sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot) sont au cœur de débats éthiques comme celui sur la fin de vie. L’absence de traitements curatifs pour la plupart de ces maladies, couplée au vieillissement de la population entraînant l’augmentation naturelle du nombre de patients rend donc nécessaire une recherche constante pour mieux comprendre leurs mécanismes, identifier des stratégies préventives et améliorer les soins.

Les autres maladies neurologiques

Les maladies neurologiques regroupent un très large éventail de pathologies : les maladies cérébrovasculaires, comme l’accident vasculaire cérébral (AVC), l’anévrisme cérébral ou l’hémorragie cérébrale, qui affectent les vaisseaux sanguins du cerveau ; les maladies inflammatoires et auto-immunes, telles que la sclérose en plaques, le syndrome de Guillain-Barré ou la myasthénie grave ; les épilepsies, qui se manifestent par des crises récurrentes dues à une activité électrique anormale du cerveau ; les céphalées et migraines, troubles neurologiques fonctionnels pouvant provoquer des douleurs parfois invalidantes ; les troubles du développement neurologique qui apparaissent généralement pendant l’enfance et affectent le développement du système nerveux ; les maladies neuromusculaires, telles que les myopathies inflammatoire ou mitochondriale, la dystrophie musculaire ou la myasthénie, qui impactent les muscles, les nerfs périphériques ou la jonction neuromusculaire ; les tumeurs du système nerveux, liées à une croissance anormale de cellules dans le cerveau ou la moelle épinière ; enfin, les troubles du mouvement comme la dystonie, le syndrome de Tourette ou la maladie de Parkinson (également classée comme neurodégénérative). Les progrès de la recherche contribuent à faire évoluer ces classifications.

Le rôle du patient dans la recherche en neurologie

Les symptômes de la maladie : contribution du patient au diagnostic

La place du patient dans la recherche en neurologie est devenue plus importante ces dernières années. Le patient vivant avec une maladie neurologique contribue pour une large part au diagnostic et au suivi de sa pathologie.

La collaboration avec l’équipe médicale se fait au départ avec l’anamnèse par le biais de laquelle on recueille l’historique médical du patient en se concentrant particulièrement sur les symptômes et antécédents neurologiques. L’anamnèse commence par l’identification précise des symptômes rapportés par le patient : céphalées, vertiges, troubles moteurs ou sensitifs. Le médecin s’intéresse à la nature des symptômes et cherche à les caractériser. Au cours de l’anamnèse, le médecin explore également les antécédents médicaux neurologiques (AVC, épilepsie, migraines) ou généraux (diabète, hypertension, traumatismes crâniens, maladies cardiaques). Il regarde aussi l’historique familial. Pour compléter cette étape, il se penche sur les modes de vie et les traitements en cours.

Les associations de patients

Les associations de patients, de plus en plus actives, participent autant au ralentissement de la perte d’autonomie qu’à la recherche. Elles favorisent la collaboration entre patients, chercheurs et cliniciens. Elles contribuent à la collecte de données sur le vécu des malades et à l’enrichissement de la compréhension des pathologies neurologiques et oriente les priorités de recherche. Les associations participent également au financement des projets scientifiques en mobilisant des dons. Elles permettent de faciliter le recrutement pour les essais cliniques en informant les patients et en vulgarisant les documents nécessaires à leur participation. Enfin, elles permettent une meilleure inclusion du point de vue des malades dans le processus de recherche, réduisant l’asymétrie d’information entre chercheurs et patients et contribuant ainsi à une médecine plus centrée sur le patient.

Un des objectifs de la recherche : améliorer la qualité de vie des patients

Depuis quelques années, les initiatives d’accompagnement comme les applications mobiles de suivi cognitif et les plateformes de soutien aux aidants mettent l’accent sur une prise en charge plus humaine et adaptée aux besoins individuels des patients. Elles permettent notamment de surveiller l’évolution des symptômes neurologiques, de rappeler la prise de médicaments ou encore de proposer des exercices cognitifs adaptés. Cette aide à l’autonomie est très rassurante pour les patients. Autre exemple, les aidants accompagnant les malades d’Alzheimer à un stade avancé peuvent bénéficier pour leurs proches de séjours de répit : les patients sont pris en charge en toute sécurité par un personnel bienveillant et participent à des activités pour stimuler la mémoire. Les aidants en profitent pour souffler et se ressourcer. La recherche sur les soins de soutien, incluant la rééducation, les thérapies cognitives et l’accompagnement psychologique, contribue à améliorer le bien-être global des patients et de leurs aidants.

L’état de la recherche en neurologie

Les progrès dans le diagnostic et les traitements

Les progrès dans le diagnostic et les traitements

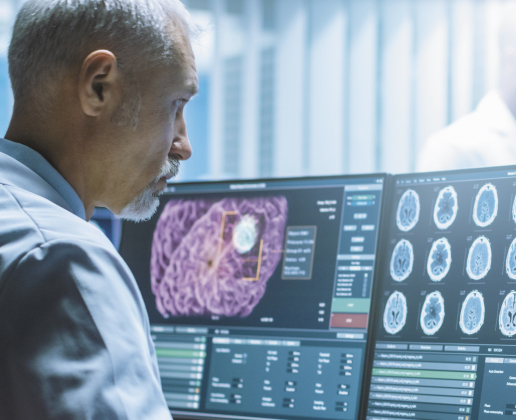

Grâce aux avancées en neurosciences, en génétique et en intelligence artificielle, les chercheurs ont identifié de nouveaux biomarqueurs pour établir un diagnostic précoce, améliorer la précision des traitements et concevoir des thérapies personnalisées. Les innovations dans les neurotechnologies, comme les interfaces cerveau-machine ou la stimulation cérébrale profonde, offrent de nouvelles perspectives pour restaurer certaines fonctions perdues. On peut citer à ce titre la recherche de la docteure Marie-Charlotte CUARTERO, soutenue par la Fondation de l’Avenir sur la dystonie et les conséquences sur la voix des traitements par stimulation cérébrale profonde. Également soutenue par la Fondation de l’Avenir, la docteure Florence RÉMY, chercheuse au CERCO / CNRS / Université Toulouse 3, travaille sur la « phase silencieuse » de maladie d’Alzheimer au cours de laquelle la maladie neurologique est présente mais sans les symptômes. Elle cherche à prédire la manifestation de la maladie chez des personnes saines afin de mieux comprendre son évolution.

Les domaines d’innovation

La recherche en neurologie connaît une révolution grâce à plusieurs domaines d’innovation complémentaires. L’imagerie cérébrale progresse avec l’IRM fonctionnelle ultra-haute résolution, permettant de cartographier avec précision les circuits neuronaux impliqués dans des maladies comme Alzheimer. La médecine personnalisée, quant à elle, adapte les traitements aux profils génétiques et biologiques des patients, comme l’utilisation de biomarqueurs pour anticiper la réponse aux médicaments antiépileptiques. Les neurotechnologies avancent avec les interfaces cerveau-machine, offrant à des patients paralysés la capacité de contrôler des prothèses par la pensée. La thérapie génique révolutionne la prise en charge de maladies rares comme l’amyotrophie spinale en corrigeant directement les mutations génétiques. Enfin, les approches multimodales, combinant imagerie, intelligence artificielle et stimulation cérébrale, ouvrent la voie à des traitements plus efficaces des troubles psychiatriques, comme la dépression résistante traitée par stimulation magnétique transcrânienne associée à l’analyse des réseaux neuronaux. Ces avancées transforment profondément la compréhension et le traitement des pathologies neurologiques.

Les progrès dans le diagnostic et les traitements

Les progrès dans le diagnostic et les traitements