En ce lendemain de la journée européenne de la solidarité intergénérationnelle, la Fondation MUTAC vous partage les résultats détaillés de la deuxième édition du BIRA.

Le BIRA vise à mesurer les évolutions relatives aux perceptions et représentations du vieillissement et des personnes âgées. Cette nouvelle édition a été enrichie, pour tendre vers une étude complète de la place donnée aux personnes âgées dans nos sociétés.

Nous vous présentons quelques points saillants, le communiqué de presse associé ainsi que le rapport détaillé de l’institut de sondage BVA.

Perception de la dépendance et du coût des personnes âgées pour l’État

Pour 39% des Français, les seniors coûtent cher à l’Etat – une proportion encore plus forte chez les jeunes générations, à quasiment 59% pour les 18-29 ans et à plus d’1 Français sur 2 pour les 30-39 ans (55%). De manière plus marquée, selon 14% de la population, trop d’argent est dépensé en France pour les personnes âgées, qui seraient ainsi “privilégiées” au détriment d’autres priorités.

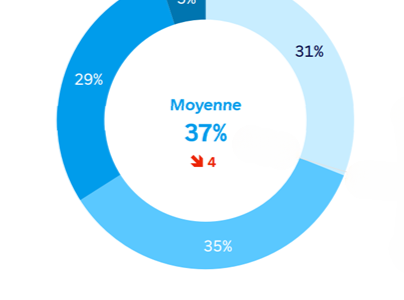

En 2015, l’INSEE comptabilisait 15,3% des Français de 60 ans ou plus en perte d’autonomie. Néanmoins, le BIRA met en lumière des préjugés marqués chez les Français (toutes générations confondues), qui estiment que la proportion de seniors en perte d’autonomie est bien plus large, l’évaluant en moyenne à 37 %. Pour les plus jeunes, de 18 à 29 ans, ce serait même 1 personne âgée sur 2 qui serait dépendante ou en perte d’autonomie (43%). Cette perception était plus importante dans l’édition précédente du BIRA, mais cette réalité en décalage des recensements persiste, alors que le maintien de l’autonomie et de l’indépendance apparaît comme capital pour bien vieillir selon 67% des plus de 50 ans.

L’âgisme est-il en recul ?

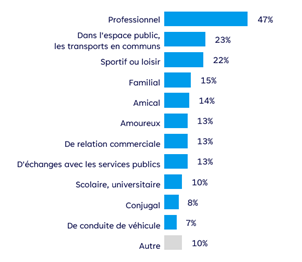

Le BIRA nous apprend un enseignement fort : c’est l’entourage qui rappelle la norme de l’âge. (cf. graphique ci-contre) : si le travail arrive en première position (47%), nous pouvons remarquer plus d’une dizaine de situations de la vie personnelle et quotidienne dans lesquelles les répondants rapportent l’âgisme qu’ils ont ressenti.

Les Français estiment de manière générale que l’on est vieux à 73 ans en moyenne. Toutefois, 79% des répondants ne se sont jamais considérés comme « vieux » et pour les 21% concernés c’était à partir de l’âge de 53,5 ans en moyenne. Cette perception de l’âge vieux continue à diminuer lorsqu’il s’agit des situations dans lesquelles les personnes ont vécu de l’âgisme : 46 ans est la moyenne à laquelle les individus se sont vus assignés l’étiquette de « trop vieux ».

La vieillesse est-elle vraiment un naufrage ?

Nombre de répondants à l’enquête de sondage associent la vieillesse à un naufrage, un déclin des capacités physiques et cognitives, une perte d’autonomie, etc …

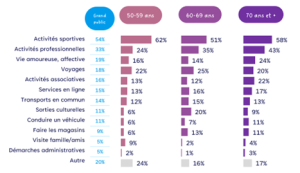

Si en effet les aptitudes corporelles peuvent s’amoindrir à mesure de l’âge, cette représentation relative au vieillissement conduit à la question des autorisations sociales. Plus précisément, il s’agit du fait que les individus ne s’autorisent pas à faire certaines activités parce qu’ils ne pensent pas être en mesure de le faire, ou parce qu’ils sont empêchés de le faire en raison de leur âge. Près d’un tiers des répondants (28%) expriment qu’ils ne s’autorisent pas à faire certaines activités car ils s’estiment trop âgés. Ce sujet des autorisations sociales concerne un nombre d’activités variées, parfois essentielles à la vie de tous les jours.

Est-ce qu’il y a des activités que vous ne vous autorisez pas à faire du fait de votre âge ?

Ces représentations associées au vieillissement restent ambivalentes au regard des actions soutenues par la Fondation MUTAC, qui n’ont de cesse de montrer le dynamisme et l’apport des personnes âgées pour la société.

Combattre et déconstruire ces idées reçues associées aux personnes âgées et au vieillissement, qui n’est pas une maladie en soi, c’est valoriser la place des séniors dans notre société. Cela permet d’envisager également de vieillir de manière plus sereine et dans les meilleures conditions possibles pour les plus jeunes générations.

Retrouvez ici le communiqué de presse de la Fondation MUTAC, qui propose une lecture du BIRA à l’aune des débats actuels à l’Assemblée nationale sur la proposition de loi relative à la fin de vie.

Méthodologie du BIRA

Enquête réalisée par internet du 7 au 21 mars 2024

– Interrogation d’un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans ou plus, composé de 901 personnes.

– Un sur-échantillon de Français âgés de 70 ans et plus composé de 102 personnes. Au total, 1 003 personnes ont été interrogées, dont 267 Français âgés de 70 ans et plus. La représentativité de l’échantillon principal est assurée par la méthode des quotas, appliquée aux variables suivantes : sexe, âge et profession de la personne de référence, région et catégorie d’agglomération. La représentativité des moins de 60 ans est assurée par un redressement sur les variables de sexe, et de la CSP de la personne de référence. La représentativité des 60 ans et plus est assurée par un redressement sur les variables de sexe, de CSP du répondant et de l’ancienne CSP (CSP+ et CSP-) du répondant.